Ausstellungen

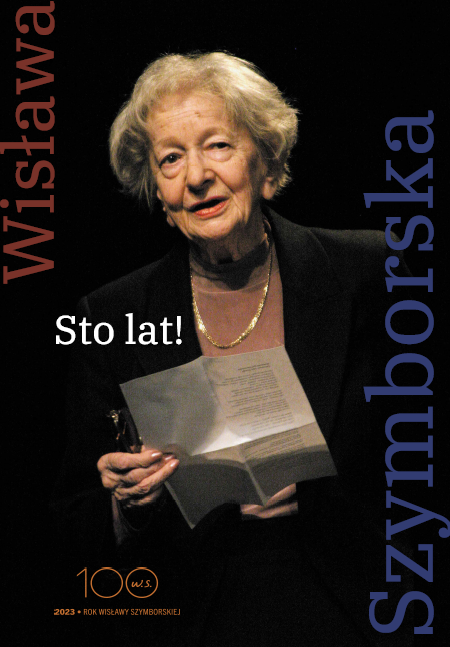

"100 lat! Wisława Szymborska" Ausstellung von Joanna Gromek-Illg und Witold Siemaszkiewicz

2.06.-16.06.2024 r.

Ort: Collegium Polonicum, Słubice

Vom 2. bis 16. Juni ist im Collegium Polonicum in Słubice eine polnischsprachige Ausstellung zur Biografie der polnischen Nobelpreisträgerin zu sehen. Die Ausstellung besteht aus 25 thematischen Tafeln, die wichtige Aspekte des Lebens der Dichterin darstellen, darunter ihre Kindheit, ihre Ehe, ihre Reisen und schließlich ihr literarisches Leben: Gedichte, Collagen und Literaturpreise.

Die erste Präsentation der Ausstellung fand im polnischen Senat anlässlich der Eröffnung des Szymborska-Jahres 2023 statt.

Joanna Gromek Illg - Autorin von Wisława Szymborskas Biografie "Znaki szczególne", Polonistin und Philosophin, Drehbuchautorin und Regisseurin von Dokumentarfilmen, Redakteurin und Literaturkritikerin.

Witold Siemaszkiewicz - Grafiker, Absolvent der Akademie der Bildenden Künste in Krakau, arbeitet u.a. mit dem Verlag Znak, dem Literaturverlag, dem Krakauer Festivalbüro und dem Jüdischen Kulturfestival in Krakau zusammen.

Partner: Collegium Polonicum und Wisława Szymborska Stiftung

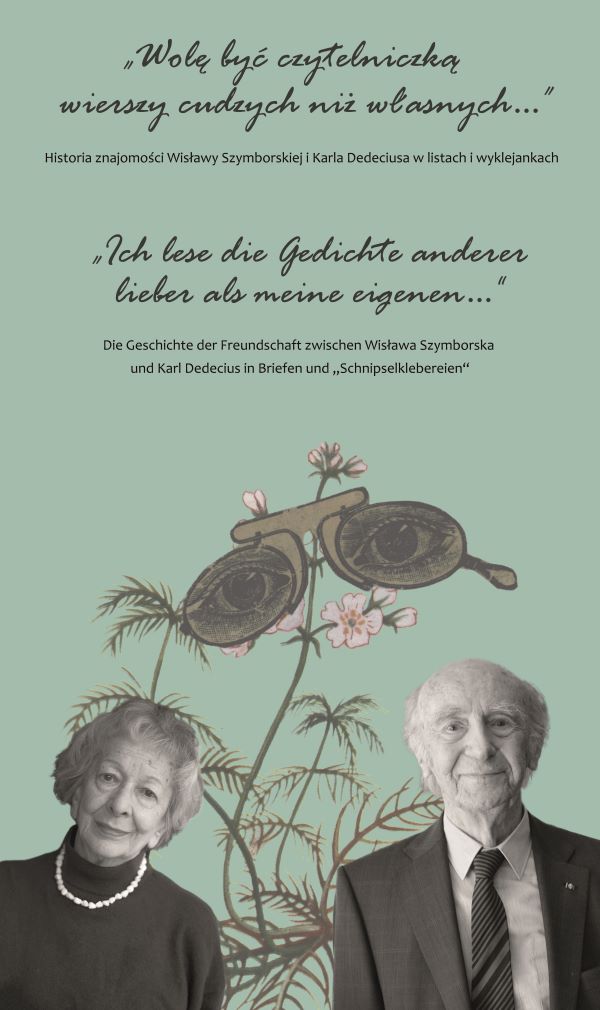

"Ich lese die Gedichte anderer lieber als meine eigenen …" – Die Geschichte der Freundschaft zwischen Wisława Szymborska und Karl Dedecius in Briefen und "Schnipselklebereien"

16.10.-13.11.2023

16.10.-13.11.2023

Ort: Europa-Universität Viadrina, Gräfin-Dönhof-Gebäude, Europaplatz 1, Frankfurt (Oder)

14.11.2023-17.11.2023

Ort: Europa-Universität Viadrina, Hauptgebäude, Große Scharrnstr. 59, Frankfurt (Oder)

Das Karl Dedecius Archiv am Collegium Polonicum in Słubice verfügt über eine Sammlung von über 400 Dokumenten, welche die Beziehung zwischen der Dichterin und ihrem deutschen Übersetzer belegen. Dies sind etwa Typoskripte von Gedichten und deren Übersetzungen, Erinnerungsstücke von der Nobelpreisverleihung oder Pressematerial zur Rezeption des Werks Wisława Szymborskas in Deutschland. Am interessantesten ist jedoch die Korrespondenz, die bis in die 60er-Jahre des 20. Jahrhunderts zurückreicht und bis zur Jahrhundertwende andauert. Szymborska verwendete dafür vor allem handgefertigte Collagen, die sie selbst „Schnipselklebereien“ („wyklejanki“) genannt hat.

Auf sieben großformatige Tafeln präsentieren wir in polnischer und deutscher Sprache eine Auswahl des Briefwechsels der Dichterin und ihres Übersetzers. Anhand dessen lässt sich nicht nur die Entwicklung ihrer Freundschaft, sondern auch die Rezeption Szymborskas Poesie in Deutschland nachvollziehen. Neben einer Reihe von humorvollen Collagen kann man auch einige Dokumente aus der Verleihung des Literaturnobelpreises an die Dichterin sehen.

Die Ausstellung wurde vom Karl Dedecius Archiv in Zusammenarbeit mit dem Collegium Polonicum, der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und der Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań vorbereitet. Die Erlaubnis zur Nutzung der Korrespondenz erteilten die Karl Dedecius Stiftung und die Wisława-Szymborska-Stiftung.

Weitere Informationen auf der Website des Karl Dedecius Archivs.

Ausgeliehen von dem Karl Dedecius Archiv.

Freude am Schreiben / Freude am Fotografieren

Wisława Szymborska in Fotografie von Joanna Helander

15.11.-15.12. 2023

Ort: Vor dem Eingang zur Universitätsbibliothek, Große Scharrnstr. 59, Frankfurt (Oder)

Im Dezember 1996 beehrte Wisława Szymborska Schweden mit ihrem Besuch. Die Krakauer Dichterin kam nach Stockholm, um den Literaturnobelpreis entgegenzunehmen. Begleitet wurde sie in der schwedischen Hauptstadt von Freunden der Dichterin - einer Gruppe sehr guter polnischer Dichter und Dichterinnen, Literaturkritiker und Verleger, die sowohl Erfahrung mit dem freien Markt haben, mit dem sie gut zurechtkommen, als auch eine Vergangenheit als Untergrundverleger. Diese Leute, die zu meiner Generation gehören, sind auch meine Freunde.

Während einer sehr intensiven Woche bot Stockholm der polnischen Delegation viele Höhepunkte, sowohl feierliche als auch weniger formelle. Wie diese Ausstellung zeigt, "war der Fotograf dabei". Aber der Fotograf war auch bei vielen anderen Gelegenheiten dabei. Ich ziehe "die Lächerlichkeit des Fotografierens der Lächerlichkeit des Nichtfotografierens vor" und "ich halte mich daran fest wie an einem rettenden Geländer", um es mit den Worten unserer Dichterin zu sagen. Die Fotografie ist nicht nur eine Leidenschaft, sondern auch ein Beruf, dem ich mehr als die Hälfte meines Lebens gewidmet habe. Ein Leben, das ich mit Freude zwischen Polen und Schweden verbringe.

*Joanna Helander, aus der Einleitung zum Buch „Gdyby ta Polka była w Szwecji”

Austellungseröffnung

16. November, 18:00 Uhr

Senatsaal (HG 109) Hauptgebäude der Universität Viadrina, Große Scharrnstr. 59, Frankfurt (Oder)

Joanna Helander - Fotografin, Dokumentarfilmerin, Autorin und Übersetzerin. Sie ist eine bekannte Dokumentarfilmerin des Alltagslebens in der Volksrepublik Polen und Autorin von Film- und Fotoporträts polnischer und schwedischer Kulturschaffender. Sie studierte Romanistik an der Jagiellonen-Universität, wo sie sich 1968 aktiv an der demokratischen Opposition beteiligte. 1971 emigrierte sie nach Schweden, wo sie ihr Studium der Fotografie abschloss. 1978 veröffentlichte sie ihr erstes Fotoalbum "Frau", das nur auf Schwedisch erschien. 1983 erhielt sie den renommierten Preis Schwedische Fotografin des Jahres. Zusammen mit Bo Persson übersetzte sie die Gedichte der Dichter der so genannten Neuen Welle, und 1994 erschien ein Gedichtband von Ryszard Krynicki, Planet Phantasmagoria, mit ihren Fotografien. 1999 veröffentlichte sie in polnischer und schwedischer Sprache das Buch "Wenn diese Polin hier bei uns wäre" über den Nobelpreis für Wisława Szymborska. Zusammen mit Bo Persson drehte sie die preisgekrönten Dokumentarfilme "Der Theater des achten Tages", "Rückkehr", "Waltz with Miłosz" sowie Diashows wie "Wenn diese Polin in Schweden wäre". In dem Spielfilm "Watching the Moon at Night, über Terrorismus und Antisemitismus", liest Wisława Szymborska ihre Gedichte. Helander lebt und arbeitet in Göteborg und Krakau.

Joanna Helander - Fotografin, Dokumentarfilmerin, Autorin und Übersetzerin. Sie ist eine bekannte Dokumentarfilmerin des Alltagslebens in der Volksrepublik Polen und Autorin von Film- und Fotoporträts polnischer und schwedischer Kulturschaffender. Sie studierte Romanistik an der Jagiellonen-Universität, wo sie sich 1968 aktiv an der demokratischen Opposition beteiligte. 1971 emigrierte sie nach Schweden, wo sie ihr Studium der Fotografie abschloss. 1978 veröffentlichte sie ihr erstes Fotoalbum "Frau", das nur auf Schwedisch erschien. 1983 erhielt sie den renommierten Preis Schwedische Fotografin des Jahres. Zusammen mit Bo Persson übersetzte sie die Gedichte der Dichter der so genannten Neuen Welle, und 1994 erschien ein Gedichtband von Ryszard Krynicki, Planet Phantasmagoria, mit ihren Fotografien. 1999 veröffentlichte sie in polnischer und schwedischer Sprache das Buch "Wenn diese Polin hier bei uns wäre" über den Nobelpreis für Wisława Szymborska. Zusammen mit Bo Persson drehte sie die preisgekrönten Dokumentarfilme "Der Theater des achten Tages", "Rückkehr", "Waltz with Miłosz" sowie Diashows wie "Wenn diese Polin in Schweden wäre". In dem Spielfilm "Watching the Moon at Night, über Terrorismus und Antisemitismus", liest Wisława Szymborska ihre Gedichte. Helander lebt und arbeitet in Göteborg und Krakau.

Ausgeliehen von der Wisława-Szymborska-Stiftung.

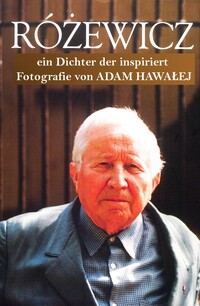

Różewicz - ein Dichter der inspiriert. Fotografie von Adam Hawałej

22.11.2022-06.03.2023, Universitätsbibliothek der EUV

22.11.2022-06.03.2023, Universitätsbibliothek der EUV

Tadeusz Różewicz (1921-2014) gehört zu den wichtigsten Dichtern und Dramatikern der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sowie der Jahrhundertwende in Polen. Wir zeigen an der Viadrina eine Sammlung von Bildern des Fotografs Adam Hawałej, die an Tadeusz Różewicz erinnert.

Diese Fotosammlung ist etwas Besonderes, denn Tadeusz Różewicz ließ sich ungerne fotografieren. Sein Fotograf, Adam Hawałej, erinnert sich:

„Ich habe Herrn Tadeusz 1986 persönlich kennengelernt. Ich suchte schon länger nach einem Fototermin, er lehnte es aber immer wieder ab. Dieses hin und her dauerte drei Jahre. Als ich die Hoffnung aufgab, ihn je fotografieren zu dürfen, traf ich [...] Tadeusz Różewicz bei Frau Maria Dębicz [Leterin der Programmgruppe am Polnischen Theater in Wroclaw / Dramaturgin des Polnischen Theaters in Breslau in den Jahren 1972-2006]. Er saß einfach im Sessel und trank Tee. Ich wurde vorgestellt und irgendwann fragte mich Frau Dębicz, ob ich ein Foto von Tadeusz machen könnte und so entstand das erste Bild.“*

Danach dürfte der Fotograf Różewicz öfters begleiten und fotografieren. Inspiriert von dieser Sammlung entstand das Buch „Różewicz w obiektywie Adama Hawałeja (Tadeusz Różewicz im Objektiv von Adam Hawałej)“ (2011) sowie die präsentierte Ausstellung.

*aus Różewicz w obiektywie Adama Hawałeja, Wrocław 2011

Tadeusz Różewicz war ein Dichter, Dramatiker, Drehbuchautor, Prosaautor, Satiriker. Er war einer der vielseitigsten und kreativsten Fortsetzer der literarischen Avantgarde. Mehrfach wurde er als Kandidat für den Nobelpreis vorgeschlagen. In seiner Poesie drückte Różewicz die Ängste und Verbitterung seiner Generation aus, die die Unterdrückung seitens Polens Besatzer hautnah erlebte. In die Literaturgeschickte kam er dennoch nicht als Dichter der Verzweiflung ein, sondern viel mehr als skeptischer Rebell gegen die herrschende Weltordnung.

Różewiczs bittere Abrechnung mit der Biografie seiner Generation, die sich erfolglos im Chaos des modernen Lebens zurechtfand, spiegelte sich perfekt in seinen Dramen. Mit bitterer Ironie beobachtete skizzierte er den Alltag eines durchschnittlichen polnischen Intellektuellen.

Die Stärke der Kreativität von Różewicz liegt in der Fähigkeit, Gegensätze zu verbinden. Einerseits hält er an der klassischen, elaborierten Form fest, andererseits dient sie ihm dazu, frische, unkonventionelle Inhalte auszudrücken. Umgekehrt verleiht er Themen aus der Vergangenheit einen innovativen Ausdruck. Dadurch werden seine Arbeiten mehrdeutig, verstörend und universell. Der immerwährende Wert der Avantgarde in Form und Inhalt der Werke wird durch die recht häufige Inszenierung seiner Stücke bestätigt. Obwohl sie mehrere Dutzend Jahre alt sind, spiegeln sie immer noch genau unseren Gemütszustand wider.

Różewicz wird zu einem der eindringlichsten Chronisten der polnischen Realität des vergangenen und des gegenwärtigen Jahrhunderts. Die positive Resonanz auf die im Ausland aufgeführten Stücke beweist, dass er Anspielungen oder Obertöne verwendet, die nicht nur in seiner Heimat deutlich werden.

Adam Hawałej ist ein Presse- und Theaterfotograf. Als Fotojournalist befasste er sich täglich hauptsächlich mit Pressefotografie in Niederschlesien, vor allem dokumentierte er die größten soziokulturellen und sportlichen Ereignisse in Polen und im Ausland. In Wrocław waren das wiederum mehrere kulturelle Veranstaltungen. Von 1986 bis 2014 dokumentierte er das Leben von Tadeusz Różewicz. 2011 veröffentlichte er das Album „Różewicz“. Für seine Verdienste wurde er u.a. mit dem Verdienstpreis der Polnischen Presseagentur im Jahr 2012 und dem Tadeusz Szwed Preis des Verbandes Polnischer Journalisten geehrt.

Magdalena Grochowska ist eine Publizistin und Schriftstellerin. Seit 1996 ist sie Reporterin für die „Gazeta Wyborcza“. Sie schreibt vor allem Biografien. Für „Jerzy Giedroyc. Do Polski ze snu“ (2009) wurde sie mehrmals ausgezeichnet. In den ersten Teil ihrer neuesten Biografie „Różewicz. Rekonstruktion“ beschäftigt sich Grochowska mit der Geschichte der Familie Różewiczs. Sie zeigt das Drama eines vom Krieg verbrannten Mannes, der die polnische Poesie revolutionierte, obwohl es „nach Auschwitz“ verstummen sollte. Grochowska erzählt von Różewicz als Ehemann, Vater und Sohn. Sie zeigt seine Verstrickung in den sozialistischen Realismus, seine Befreiung davon sowie die Geburt des Dramatikers. So schrieb sie über ihrer Arbeit an dem Buch:

„Ich arbeitete über 5 Jahre an der „Rekonstruktion“. Es war eine schwierige Zeit mit Tadeusz Różewicz. Ich bin immer noch auf dem Weg zu ihm. Er führte mich durch die hellen und dunklen Räume seines Werkes, warf mich in Fallen und kafkaesken Höllen. Ich zweifelte an mich und kämpfte ans Licht wiederzukommen. Seine Verwandten und seine Familie halfen mir; auch Historiker, Archivare und Bibliothekare. Freundliche Menschen, denen bewusst ist, dass es unmöglich ist, die letzten hundert Jahre polnischer Geschichte zu verstehen, ohne Różewicz kennenzulernen und zu verstehen.“*

*aus Różewicz. Rekonstrukcja I. M. Grochowska, Warszawa 2021

Am 30. November 2022 fand ein Podiumsgespräch mit dem Fotografen A. Hawałej und der Biografin M. Grochowska an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) statt. Die Gäste sprachen von ihren eigenen Erfahrungen mit Tadeusz Różewicz - A. Hawałej von seinen Reisen mit dem Dichter, und M. Grochowska von ihren Reisen auf den Spuren des Dichters.

>>> Zur Aufzeichnung des Gesprächs (deutsch)

>>> Zur Aufzeichnung des Gesprächs (polnisch)

Ausgeliehen vom Adam Hawałej.

Wanderausstellung Karl Dedecius-Preis

Karl Dedecius: Brückenbauer zwischen Polen und Deutschland

Anlässlich des 90. Geburtstages von Karl Dedecius entstand eine mobile Wanderausstellung zu dem Karl-Dedecius-Preis in deutscher und polnischer Sprache. Folgende Themen werden dort beleuchtet: der Namensgeber Karl Dedecius, das Konzept des Doppelpreises mit den Initiatoren Robert Bosch Stiftung und Deutsches Polen-Institut sowie alle Preisträger:innen. Die ausgezeichneten Personen werden mit Foto, kurzem Lebenslauf und Werk vorgestellt. Sie nehmen zu ihrer Profession Stellung und verraten, was sie beim Übersetzen von Literatur inspiriert. Die Ausstellung wird nach jeder Preisverleihung um weitere Tafeln erweitert.

Anlässlich des 90. Geburtstages von Karl Dedecius entstand eine mobile Wanderausstellung zu dem Karl-Dedecius-Preis in deutscher und polnischer Sprache. Folgende Themen werden dort beleuchtet: der Namensgeber Karl Dedecius, das Konzept des Doppelpreises mit den Initiatoren Robert Bosch Stiftung und Deutsches Polen-Institut sowie alle Preisträger:innen. Die ausgezeichneten Personen werden mit Foto, kurzem Lebenslauf und Werk vorgestellt. Sie nehmen zu ihrer Profession Stellung und verraten, was sie beim Übersetzen von Literatur inspiriert. Die Ausstellung wird nach jeder Preisverleihung um weitere Tafeln erweitert.

Realisation: Deutsches Polen-Institut, Karl Dedecius Stiftung

Förderung: Robert Bosch Stiftung

Portraits der ausgezeichneten Übersetzer:innen: Jan Zappner

Gestaltung: CB.e Clausecker│Bingel. Ereignisse

Interessierte Organisationen und Institutionen können die Wanderausstellung gerne leihen und in ihren Räumen für einige Wochen zeigen. Die Organisation und Verschickung der Ausstellung hat das Deutsche Polen-Institut übernommen.

Ausstellungszeiten in Frankfurt (Oder) / Słubice:

31.05.-01.10.2022 | Universitätsbibliothek der EUV

2. Dezember 2017 - 12. Januar 2018 | Gräfin-Dönhoff-Gebäude der EUV

16. November - 2. Dezember 2017 | Bibliothek des Collegium Polonicum, Słubice

>>> Auf den Spuren von Karl Dedecius, Viadrina-Logbuch Archiv, 21.02.2018

>>> Die Ausstellung auf der externen Seite des Deutschen Polen-Instituts

>>> Bildergalerie aus der Ausstellungseröffnung in Collegium Polonicum, 16.11.2017

>>> Bildergalerie aus der Ausstellung in Gräffin-Dönnhoff-Gebäude, 2017/2018

Ausgeliehen von dem Deutschen Polen Institut.

Wanderausstellung

Karl Dedecius. Zwischen Worten – zwischen Völkern

Partner

| Die Ausstellung „Karl Dedecius. Zwischen Worten – zwischen Völkern“ ist in enger Kooperation zwischen der Karl Dedecius Stiftung, dem Karl Dedecius Archiv, der Universität Łódź und dem Museum der Stadt Łódź vorbereitet worden. Sie ist ein gemeinsamer Beitrag dieser Institutionen zum Karl-Dedecius-Jahr, das 2021 anlässlich des 100. Geburtstages des Übersetzers begangen wird. Auf 16 Tafeln werden anhand von vielen noch nicht veröffentlichten Archivmaterialien und Leihgaben in deutscher und polnischer Sprache die wichtigsten Stationen im Leben von Karl Dedecius und seine bedeutendsten Werke präsentiert. Dazu gehören nicht nur Übersetzungen und Editionen der polnischen Literatur, sondern auch mehrere Institutionen, die auf Initiative oder unter Beteiligung von Dedecius entstanden sind. Heute pflegen sie sein künstlerisches und intellektuelles Erbe und wirken in seinem Geiste weiter. Mehr über die Ausstellung und deren Entstehung kann in dem Beitrag Dedecius für Neulinge – Ausstellung „Zwischen Worten – zwischen Völkern“ zeigt Karl Dedecius als Übersetzer und Netzwerker gelesen werden. Grafik: Marta Jarczewska Quellennachweis zu Tafeln: Deutsche Tafeln, Polnische Tafeln Interessierte Organisationen und Institutionen können die Wanderausstellung gerne leihen und in ihren Räumen für einige Wochen zeigen. Die Organisation und Verschickung der Ausstellung hat die Karl Dedecius Stiftung übernommen. |

Ausstellungsorte

Łódź, Muzeum Miasta Łodzi | 21.05. - 30.06.2021

Kraków, Instytut Kultury Willa Decjusza | 24.09.-10.10.2021 | Information und Bildergalerie

Katowice, Biblioteka Śląska | 22.10. - 16.11.2021 | Bildergalerie

Słubice, Collegium Polonicum | 24.12.2021 - 03.01.2022 | Information und Bildergalerie

Frankfurt (Oder), Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) | 07.01.-23.02.2022 | Bildergalerie

Bydgoszcz, Biblioteka Uniwersytetu Karola Wielkiego | 01.03. - 31.03.2022 | Einladung

Poznań, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Biblioteka Kampusu Ogrody | 01.04. - 30.04.2022

Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny | 05.05. - 26.05.2022

Berlin, Humboldt Universität | 02.06.- 30.06.2022 | Einaldung

München, Ludwig-Maximilians-Universität | 19.-27.07.2022

Siegen, Stadtbibliothek | 29.10.-25.11.2022 | Ankündigung

Mainz, Mainzer Polonicum, Johannes Gütenberg Universität Mainz | 12.2022 | Einladung

Darmstadt, Deutsches Polen-Institut | Sommer 2023

Władysław Bartoszewski – Widerstand, Erinnerung, Versöhnung, Kulturdialog

| Die Ausstellung ist dem ehemaligen polnischen Außenminister und großem deutsch-polnischen Versöhner Władysław Bartoszewski gewidmet. Auf verschiedenen Tafeln werden auf Bildern und in deutsch-polnischen Texten vier Bereiche des Lebens und Wirkens von Władysław Bartoszewski thematisiert: Widerstand, Erinnerung, Versöhnung und Kulturdialog. Partner: Bartoszewski Initiative (Deutsch-Polnische Gesselschaft Berlin), Muzeum Pana Tadeusza (Ossolineum). Förderung: Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit und die Beautragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Plakat: Wieslaw Smetek (Grafik) und Gustaf Mossakowski (Layout). |

Seit Sommer 2018 wurde die Wanderausstellung der Bartoszewski-Initiative der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Berlin in Kooperation mit lokalen Partnerorganisationen bereits in mehr als dutzend deutschen Städten gezeigt.

Im Herbst 2019 wurde diese Ausstellung um einen vierten Teil „Kulturdialog" erweitert, der die Freundschaft Władysław Bartoszewskis mit dem als deutsches Pendant des polnischen Diplomaten wahrgenommenen Karl Dedecius dokumentiert. Der dazu vorbereitete Katalog gibt einen Überblick über Leben und Werk der beiden Brückenbauer und ihr Engagement für eine verbesserte deutsch-polnische Verständigung – auch abseits der Ausstellung.

Im Jahr 2020 wurde die Ausstellung an der Europa-Universität Viadrina präsentiert. Die Ausstellungseröffnung wurde mit dem Symposium "Brücken bauen" für Władysław Bartoszewski anlässlich seines 5. Todestages am 26. November verbunden.

>>> Virtueller Rundgang im Gräffin Dönhoff Gebäude der Europa-Universität (von Jan Oliver Koch)

>>> Bildergalerie

Die Ausstellung ist im Besitz der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit in Warschau und wurde als Wanderausstellung an die Deutsch-Polnische Gesellschaft Berlin für Deutschland ausgeliehen. Das Projekt wird gefördert durch „Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM)“. Der vierte Teil „Kulturdialog“ entstand in Zusammenarbeit der Karl-Dedecius-Stiftung an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und der Bartoszewski-Initiative der DPG Berlin in Kooperation mit Dr. Marcin Barcz und dem Pan-Tadeusz-Museum der Ossoliński-Nationalbibliothek in Wrocław.

>>> Weitere Informationen zur Ausstellung auf der Seite der Deutsch-Polnischen Gesselschaft Berlin.

Virtuelle Präsentation der Ausstellung von Marcin Barcz:

Teil 1: Widerstand

Teil 2: Erinnerung

Teil 3: Versöhnung

Teil 4: Kulturdialog mit Karl Dedecius

Karl Dedecius. Literatur-Dialog-Europa

Karl Dedecius. Literatur-Dialog-Europa

Wissenschaftler und Liebhaber der Übersetzung bekamen ab dem 22. Oktober 2016 erneut die Gelegenheit eine Ausstellung im Collegium Polonicum in Słubice zum namenhaften deutsch-polnischen Übersetzer Karl Dedecius zu betrachten.

In dieser Ausstellung engagierten sich das Museum der Stadt Łódź in Zusammenarbeit mit dem Karl Dedecius Archiv in Słubice und der Stiftung Karl Dedecius Literaturarchiv. Die Zusammenarbeit dieser Einrichtungen geht schon seit mehreren Jahren Hand in Hand

vonstatten, da das ausschlaggebende Bindungsglied die Geburtsstadt des Übersetzers, Łódź, ist. Diesmal verausgabten sich die Einrichtungen und beschäftigten sich mit Museumstätigkeiten. Das Ergebnis war die Ausstellung mit dem Titel: „Karl Dedecius. Literatur- Dialog- Europa.“

Die Eröffnung fand am 22. Oktober 2015 im Collegium Polonicum statt. Dabei bildeten den Auftakt die Direktorin des Museums der Stadt Łódź, Małgorzata Laurentowicz- Granas, der Direktor des Collegium Polonicums, Dr. Krzysztof Wojciechowski, der Leiter des Karl Dedecius Archivs, Błażej Kaźmierczak, sowie die Koordinatorin der Ausstellung Marta Skłodowska.

Grundlage der Ausstellung waren vor allem Erinnerungen des Übersetzers, bestehend aus einer Zusammenfassung seiner translatorischen Arbeit, sowie biografische Informationen wie zum Beispiel der Eröffnung des Deutschen Poleninstituts in Darmstadt. Damit einher ging die jahrelange Arbeit des Übersetzers als Direktor des Instituts. Des Weiteren wurde ein Artikel über die Kunst des Übersetzens präsentiert. Nicht fehlen durfte außerdem der Schutzpatron aller Übersetzer: Der Heilige Hieronymus, den K. Dedecius liebevoll seinen Meister nannte.

In den Vitrinen waren insbesondere Archivalien, die den Kontakt zu anderen herausragenden Autoren bezeugen, so befanden sich zum Beispiel auch Postkarten, Zeitungsausschnitte oder Fotografien der Lieraturnobelpreisträgerin Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz oder Zbigniew Herbert auf der Ausstellung.

(Beschreibung Frederike Charlotte Gollner)